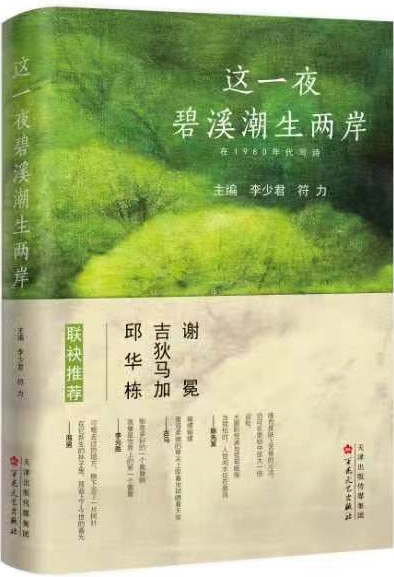

《这一夜碧溪潮生两岸》是由诗人李少君和符力主编的一部现代诗选集,在此之前他们曾编选、出版了诗选集《明月沧海的高蹈脚步》(以下简称《明月沧海》)。《这一夜》是在《明月沧海》的基础上,以诗歌的方式对过往年代的一次重勘。

翻阅《这一夜》,从作品的角度来看,只有一小部分诗歌写于20世纪80年代,另有一些没有标明创作时间,绝大部分是新世纪乃至新时代以来的近作。而从诗人的角度来看,这些诗歌的作者大多生于60年代,80年代正是他们在大学里读诗、写诗的学徒期。所以,诗集的副标题“在1980年代写诗”所指涉的恐怕主要是这些经历过80年代大学校园诗歌启蒙的一代诗人。那时的诗歌星空群星闪耀,其璀璨程度大概不逊于以往任何一个时代。当时,人们热衷于美学,尽管有的被指为“流派多于诗人,宣言超过作品”,然而经过锤炼,“先锋”和“试验”已经成为深入人心的艺术追求。人们热衷于潮流更迭,热衷于宣称自己才是诗歌的未来与希望,例如当时几位年轻的四川诗人曾标榜:“真正有生命力、能代表未来的仍然是富有朝气的‘次生林’”。只是当时人们可能没有意识到,“次生林”广阔无垠,其中还包括许许多多默默倾心于诗歌而尚未引起人们足够注意的大学生诗人,近四十年后,他们成为了《这一夜》和《明月沧海》的主角。这恰恰提示了那十年对于当代诗歌的重要意义,从诗歌的角度来说,那恐怕远非作为时间范围的十年所能界定的。也许可以说,凡是在今天继续写诗的人不同程度上都受到过影响,自“朦胧诗”以来的诸多诗选都可视为是人们在以各自不同的方式领受着那时的诗歌馈赠。择其要者,比如周国强编选的《北京青年现代诗十六家》、阎月君等编选的《朦胧诗选》、洪子诚与程光炜编选的《朦胧诗新编》、李之平编选的《新世纪先锋诗人三十三家》以及老贺编选的《燃烧时间的灰烬——北京当代诗人十九家》等等,这些作品集都体现了那十年诗歌的余波和回响。而《这一夜》和《明月沧海》则是续写了这个重要而又精彩的序列。

实践是检验真理的唯一标准,那么拿什么来检验艺术呢?“时间”或许可以作为一个重要的标准。起步于80年代的诗人,有的后来中途搁笔,也有的则始终紧紧挽着缪斯的手臂,长期在时间的河流中淘洗诗笔。《这一夜》呈现的其实正是后者的艺术风貌和艺术水准。和《明月沧海》相比,《这一夜》不再聚焦于北京的诗人群体,而是放眼大江南北,体现出更广的覆盖面和代表性。诗集共收录了36位诗人,他们当中有的是女性诗歌的中坚,有的是口语写作的标志性诗人,还有的则常常被指认为是学院派的代表。诗集中的作品虽然创作时间不一、艺术风格各异,但是仍然可以从中总结出一些共性。首先,《这一夜》是一部充满“美”感的诗集。《这一夜》的书名摘自于陈先发的《前世》:“这一夜明月低于屋檐/碧溪潮生两岸”,这是何其优美、何其富于诗意的描绘和想象。除此之外,康伟说“秋天很美,秋风很美”,蓝蓝说“最美的是花”,剑男看见了“敞开的美”,陈均发现了“荒嬉的美”,李浔甚至自诩为“一个对美过敏的人”,誓言“要把美团结起来到明天”。柏拉图曾经说过:“美是难的”,诗人们不仅遇到了美、看到了美,而且还创造了美、守望着美,惟其如此“美”才格外难得和珍贵。其次,《这一夜》充分体现出诗人们的语言探索意识。沉河在诗中写道:“一个人在语言里说话”,“语言就是颜色,说话就是行动”,80年代的诗歌变革最重要的就是改变了诗歌的语言观念,重塑了语言和现实之间的关系,语言包罗万象,语言就是大千世界,也正因此沉河才会说:“一个人就是现实主义”,陈先发才会说“一切语言尽可废去”“在语言之外为我们达成神秘平衡”。而且,《这一夜》还充分反映了人们对于生活、生命意义的重新校准。阿毛细细地思忖自己的内心说道:“现在,我们只想:/好好爱自己、爱亲人/茶余饭后再爱一下全人类”;黄昏时分,韩国强不禁写下:“万物彼此相遇/人们泪流满面/生命中残留的全是倦意”;同样是“走在日落里”,沈苇“抱着一种隐隐约约的疼痛/礼貌地走在落日里”;“新鲜的伤口”和“真真袭来的疼痛”让李元胜意识到:“这难愈的创伤/像一根点燃的灯草/它的那一端/浸泡在被我忘却的存在中”。诗人们似乎不再惮言自己内心的渺小和软弱,以恭敬、谦卑的姿态认真地生活着、细密地感受着、执着地思考着。《这一夜》的这些特点体现了四十余年来的诗歌变化,也集中展示了新时代诗歌的一些重要侧面。由此可以说,《这一夜》不仅开掘了一条条重勘那个年代的秘径,同时还打开了一扇扇让人们饱览时代风景、窥探自己内心的舷窗。

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。